الخميس

2024/03/21

آخر تحديث: 10:50 (بيروت)

من غزة إلى سوريا وستراسبورغ...ماذا تقول البيوت المهدّمة؟

الخميس

2024/03/21

بقايا الذكريات في البيوت السورية

قررت الشركة المؤجرة لشقق السكن الاجتماعي المخصص للفقراء في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، أن تهدم أربعة أبراج عملاقة، في خطوة تتراجع فيها عن اعتماد هذا النمط من المساكن الطابقية. وذلك بعدما أثبتت التجارب والدراسات، أن السكان المهاجرين واللاجئين لم يفشلوا في الاندماج مع الفرنسيين فحسب، بل أصيبوا بأمراض العزلة أيضاً.

الأبنية التي ستهدم في حيّنا في ستراسبورغ، لن يُشيّد مكانها أي بناء آخر، بل سيتم جرف الأرض وإصلاحها وتحويلها إلى حديقة، لتفسح المجال للأبنية الأصغر القابعة في الخلف أن تتنفس، بعدما كانت قد سدّت عليها الفضاء.

قرأت عن هذه الخطط منذ وصولي إلى فرنسا، لكني ظننت أنها ستبقى حبراً على ورق، خصوصاً أن الكلفة الكبيرة لخلق المساكن البديلة ستمنع الحكومة من تمويل مشروع كهذا، تطالب به منظمات ومؤسسات مجتمعية، وترى أن تفكيك عقدة أحياء المهاجرين الخطرة، يحتاج إلى خطوات جريئة، من مثل هدم نصفها، ونقل عدد كبير من الساكنين إلى أمكنة متعددة، بما يمنع تشكل "غيتو" مرة أخرى. كما يسحب عن طاولة اليمين المتطرف، ملفاً يلوح به، كلما أزف وقت الانتخابات، وتندرج تحت ترويسته تفاصيل قانون هجرة متشدد، يرتكز على التنميط والابتذال في التعاطي مع المهاجرين.

ذاكرتي النشطة في حفظ صور الأمكنة، كانت تشير إلي، حين أمر في حيٍّ ما، بأن ثمة عمارة كانت هنا ثم اختفت، ما يعني أن ثمة أبنية تُزال في أحياء أخرى، فأدركت أن الهدم قادم، وإن تأخر لبعض الوقت.

لا أستطيع مقاربة هذا الاختفاء، بأمر كنت أفعله بشكل متكرر، حتى بات مثل سوسة في الرأس. إذ أذهب إلى برنامج "غوغل إرث"، لأرى كيف اختفت الأبنية في بعض المناطق السورية، بسبب ما تعرضت له من قصف الطيران الروسي اليومي، والذي جاء ليساند شريكه الأسدي! وقد انتقلت هذه العادة في وقتنا الحالي إلى حيز ما يجري في غزة، إذ لا يمكن لك أن تتخيل ما حدث ويحدث هناك، وأنت لم تزر القطاع مطلقاً، إلا عبر مشاهدة المناطق المهدمة في صور الأقمار الاصطناعية! شيءٌ ما يُشعرك بأن ثمة ممحاة عملاقة، تقوم بإزالة ما كتبته الأعمال والحيوات على الأرض، لكنها لا تجعل هذه المساحات بيضاء، بل حمراء قانية بلون الدم.

(بيوت غزة)

في لقاء أجرته جمعية محلية مع أحد مساعدي مدير شركة الإسكان الفرنسية العملاقة، سمعته يشرح كيف أن الأبنية التي ستُزال، يتم تفريغها من سكانها شقةً شقة، وأن العملية تستغرق وقتاً طويلاً، لأن السكان ينظرون في الخيارات المقدمة إليهم بهدوء ومن دون ضغوط، حتى يجدوا ما يناسبهم.

ولهذا كنا نرى كيف أن نوافذ الشقق بعد الإخلاء يتم اغلاقها، بينما نرى في الطابق ذاته نوافذ مضاءة في الليل ومفتوحة في النهار، إلى أن يجد أصحابها مبتغاهم في ركن ما حول المدينة، لتتلاشى من سكنهم هذا نبضات الحياة، ويحل محلها السكون والعتمة.

علاقتي كلاجئ سوري مع الأمكنة، حساسة جداً، خصوصاً أني مرغم على ترك مكاني الأصلي، والحساسية تتضاعف كلما أتذكر أنه أمسى حطاماً!

فالهدم بالنسبة إلي لا يأتي إلا من الأفعال القسرية. سأنسى في هذا السياق كل ما فعله الزلزال الأخير الذي ضرب تركيا والشمال السوري وخلّف عشرات الآلاف من القتلى، فهذا كارثة طبيعية، لا تخلو نتائجها من أسباب بشرية، كالإهمال والتقاعس في الاستعداد لكارثة محتملة.

ومقابل هذا، لا يمكن أن ترى شخصاً ما يقوم بتدمير مكان يعني له شيئاً، وإذا حصل أن اضطر إلى هذا، فإن ذلك لا بد يحدث لسبب، يُفترض أنه يحسن من شروط حياته. كأن يبني مكان القديم المتهالك، بيتاً جديداً، أو أن يفعل ذلك في منطقته المزدهرة، من أجل أن يرفع عمارة، يحقق من ورائها الربح وتحسين المعيشة.

وحين كان هذا يحدث في منطقة جرمانا قرب دمشق، وإن لم يدفع صاحب المشروع الناهض، الجعالة للمكاتب البلدية وللشرطة وللأمن، كانت تأتي سيارة المهندسين والمراقبين ومعهما السخرة، أي العمال الذين يحملون المهدات الثقيلة، ليعملوا في الجدران المبنية حديثاً، هدماً، حتى يعود صاحب الملك إلى رشده، ويرتدع عن تحدي الدولة، ويدفع المعلوم، فينسحب المُدَمِّرون، ويعود العمل الدؤوب إلى ورشة "المحضر" وفق التسمية المتداولة في سوق الإنشاءات.

وفي منطقة قريبة، حيث شيّدت أحياء كاملة على أرض زراعية، بعدما تقاعست محافظة دمشق عن تنظيمها، كانت سيارات البلدية تأتي في أي وقت لتلاحق مَن يحاولون تشييد مساكنهم، وينتهي الأمر إما بالاتفاق على مبلغ الرشوة، وإما بالهدم الكامل. لهذا، كان البعض يحاول التعمير في العطل الأسبوعية والرسمية، كما أن البعض من منتسبي المخابرات أو الجيش، وحين يحاول بناء منزله المخالف، كان يأتي بصورة كبيرة لحافظ الأسد، يضعها على أول جدار يبنيه في منزله العتيد، بما يشكل إنذاراً لأي عامل يرفع مهدّته، أو مهندس يصدر أوامره، بأن عاقبة العملية ستكون كبيرة!

نجح هذا التكتيك لفترة طويلة، واعتُبر وصفة نجاة للجدران وصبّات الباطون الجديدة، ثم تحولت الصور إلى شعارات تُكتب ببخاخات حمراء اللون، حتى صدرت الأوامر بألا يشكل وجود صورة "السيد الرئيس" عائقاً أمام أدوات التدمير... من دون النظر إلى ضرورة تأمين البديل لمئات الآلاف من العاملين في أجهزة دولة تتنامى في المدينة، دون الأرياف التي يهجرها سكانها في سبيل الحصول على حياة عادية في أحياء المخالفات الهامشية.

هذه التفاصيل ليست مجرد مسمار مغروز في جدار الذاكرة، بل هي في صلب تكوينها، عروق وشرايين تمر فيها حكايات وتفاصيل هائلة. لكن ما جرى بعد العام 2011، تحول بعد فترة قصيرة إلى خثرات حياتية، جعلت الذاكرة تصاب بجلطات، لم تُمِتها، لكنها جعلتها تقف بأعلى درجات يقظتها أمام مشاهد تدمير حلت بالديار. إذ لم يدُر في خُلد أحد بأن المناطق المنتفضة ضد الأسديين ستكون هدفاً لعمليات إفناء انتقامية، تستهدف بيوتها وشوارعها، وتستخدم فيها براميل متفجرة، يتم تصنيعها في معامل وزارة دفاع النظام، بخلط الحشوات المتفجرة مع قطع حديد، لتصبح مناسبة لهدفي التدمير والقتل في آنٍ معاً.

هكذا، وبعد فترة قصيرة من اندلاع الثورة، ستصبح الصور الأيقونية لسوريا هي صور دمار شامل تعرضت له المناطق الثائرة. وفي وسط مئات آلاف الصور التي التقطها الناشطون، كانت تشتعل في العيون صور بيوت أصيبت، فانهار جزء منها، وبقيت أجزاء أخرى، انكشفت على المارة، فظهرت محتويات الغرف من أثاث وملابس وأسِرّة نوم، تتماهى مع أصحابها حين يرونها، فيتحسرون على أنفسهم، بعدما خسروا ليس المنازل فقط، بل كل ما كانت تحتويه من أنفاس حارة وأحلام، وذكريات، فضلاً عن حاجيات ترتبط فيها ومعها لحظات آسرة مرت في تاريخ أفراد العائلة.

الصور التي تأتي من غزة هذه الأيام، وهي تتعرض لأعلى مستويات الوحشية الدموية، لا يستطيع السوريون الذين يشاهدونها، أن يكبحوا جماح أنفسهم من مقاربتها الفورية مع ما حل بهم، ولهذا يلجأون فوراً إلى استدعاء صورة الأسديين ومطابقتها على صور الإسرائيليين. وبينما يَستغرب بعض الفلسطينيين المصابين بمرض حب النظام السوري، ويستنكرون التضخم الذاتي لدى معارضيه، وخلطهم القصص مع بعضها البعض، ينحاز فلسطينيو سوريا إلى من عاشوا معهم حلو البلاد ومُرّها، فيوافقونهم في التذكر والمطابقة. إذ لا يمكنهم تجاهل خراباً صنعه جيش الأسد وحلفاؤه الروس والإيرانيون بمخيم اليرموك، منذ أن بدأت مأساته في 17/12/2012 بقصف طائرة أسدية لجامع عبد القادر الحسيني، حيث كان اللاجئون من الأحياء الدمشقية الأخرى قد احتموا فيه، وانتهت بعد حصار قذر امتد لسنوات، استعمل فيه سلاح التجويع، بقصف مروع هدم أجزاء كبيرة من المخيم الذي حاز بجدارة لقب عاصمة الشتات الفلسطيني.

في كل البيوت التي دُمّرت بفعل إجرامي، كما في سوريا، أو غزة، أو اليمن، أو أوكرانيا، أو تستعد للهدم وفقاً لخطط تنموية، لا بد من وجود غرف مخصصة لغرض ما، تدل عليه ألوان طلائها أو ورق جدرانها. فالألوان المحايدة للصالون، والأحمر النبيذي لغرف النوم، بينما تشترك غرف الصغار باللون الزهري، مع احتمال أن تكون قد سكنتها بنت جميلة، كانت ترتب أغراضها كما علّمتها أمها، ثم حافظت على اللون ذاته في سنواتها اللاحقة، ولم يسنح لها الوقت أن تجدد الطلاء، إذ غادرت سكن والديها إلى مكانها الخاص في المدينة الجامعية، أو في منزل الزوجية.

أتأمل الشقق التي انكشفت للمارة من البرج الكبير الرابض في حيّنا في ستراسبورغ. مثيرة الفضول.

سبق أن أحيط البناء بسور معدني خشية أن يحاول بعض المشردين احتلال إحدى شققه، والتشبث فيها، صانعين مشكلة كبيرة للشركة، إذ إن القانون يمنع إخراجهم إلا بأمر قضائي، يحتاج لوقت طويل قبل أن يصدر.

لهذا جاءت فرق العمل بسرعة قصوى لتعرّي الشقق من نوافذها، وتتركها على العظم، تدخلها الريح، وتخرج منها، وكأنها ممر موحش!

لكن العيون وهي تتحرى التفاصيل الباقية لا تستطيع تجاهل أن مَن عاشوا هنا امتلكوا حيوات لا يمكن تهميشها، وها قد صار ماضي من سكنوها قابلاً للتخيل والاستحضار، حيث لا تخلو أي شقة من غرفة زهرية، تربت فيها أحلام الأطفال وبزغت على ألسنتهم الكلمات، وملأت أفواههم الضحكات.

تلتقط عيناي محاولات الفتية الصغار الدخول خلسة إلى الشقق الأرضية، أو في الطابق لأول لاستغلالها بعيداً من العيون. ففي هذه الأمكنة غير المراقبة، يمكن رسم وكتابة أي شيء على الجدران، أي كل ما لا يمكن فعله تحت الضوء!

وكما فعل الرسامون في مدينة إدلب السورية، عندما ذهبوا إلى جدران البيوت المحطمة، ليقوموا بأقصى ما يستطيع فعله أي شخص يعيش ظروفهم، أي أن يرسلوا رسائل التعاطف والتضامن بطريقتهم، من خلال الرسم والرسم فقط... ذهب فتية الحي الفرنسي من المهاجرين واللاجئين إلى رسم ما يستطيعونه في سبيل إظهار موقفهم، فبدأوا بكتابة اسم غزة/ Gaza، مرة ومرات، وقال لي أحد العارفين بأن الجدران المخفية في أبنية مشابهة تستعد للإزالة، تتضمن ما هو أكثر من كتابة الاسم، ولك أن تتخيل ما يمكن أن تجترحه البخاخات الملونة، حين تنبض رؤوس حامليها بالغضب!

(البناء المُعدّ للإزالة في ستراسبورغ)

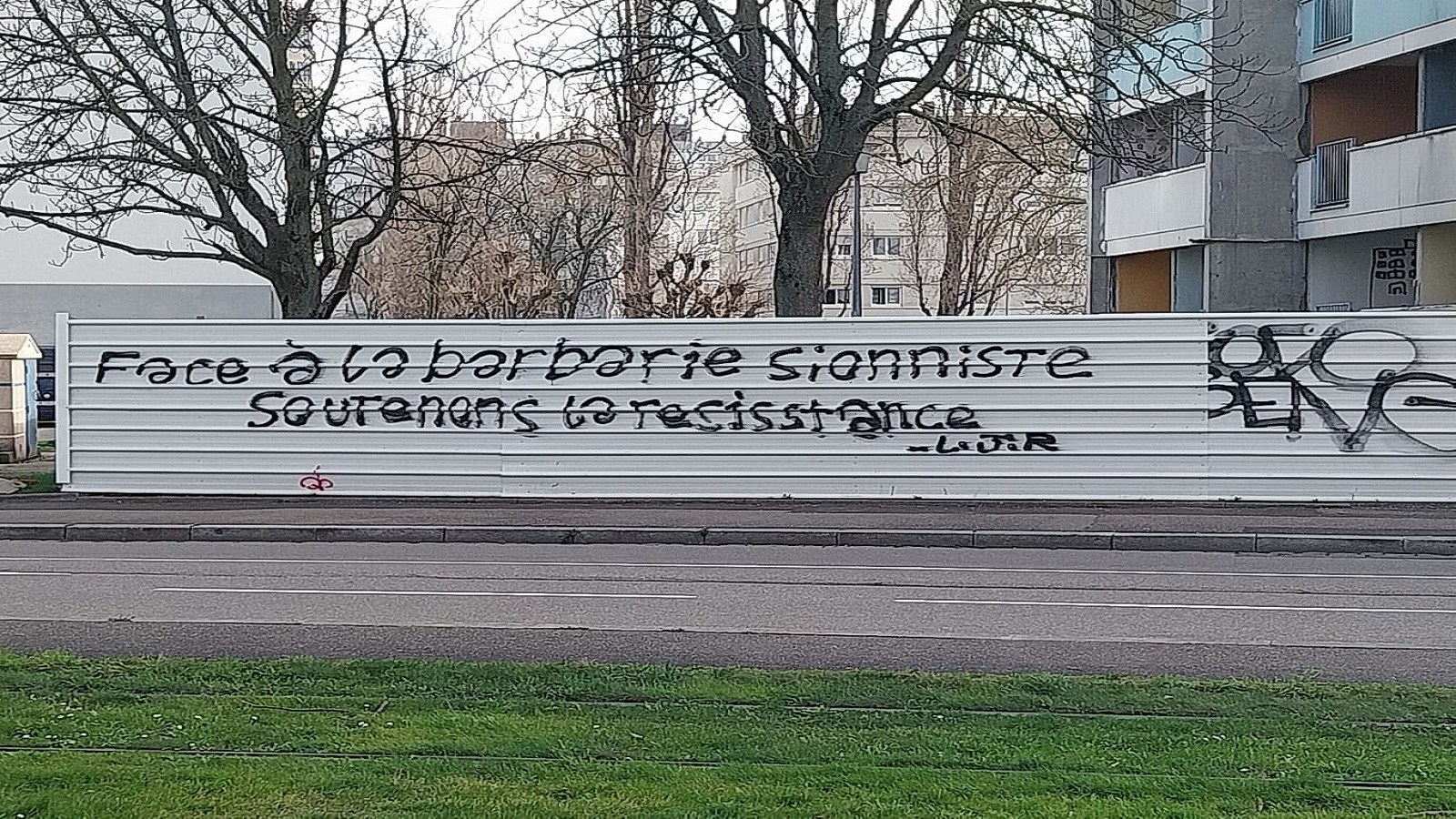

لكن أيدي الشبيبة، وبعد فترة قصيرة من العمل في الخفاء، ستتدرج في استهلاك المساحات المتاحة، فتصل خطوطها إلى الخارج حيث السور الحديدي، ليكتب أحدهم في ليلة سابقة ومن دون أن يدقق كلماته إملائياً: (Face à la barbarie sioniste soutenons la résistance/ في مواجهة الهمجية الصهيونية، دعونا ندعم المقاومة)! وبدوري لم أستطع إلا المرور على هذا التفصيل، وأنا أحاول إعادة خلق حيوات السكان الذين غادروا البناء. وبعدما قمت بتصوير المانشيت الغاضب غير المسبوق، توقعت ألا يُترك، وأن أحداً ما لن تعجبه القصة. فالبيوت المهجورة لا يجب أن تمتلك صوتاً، إلا عويل الريح في لياليها الأخيرة، ولهذا يجب إزالة الكلمات التي تخترق المسافات بين بؤر الوجع. وفي النهاية، حصل ما كان منتظراً، فقد استيقظ الجميع على بقعة بيضاء باهتة غطت الكلمات، أو بالأحرى محتها. وها أنا أوثق القصة بدوري، عبر الكلمات والصورة قبل وبعد، حكاية أضيفها لتاريخ الملاذات والجدران والذاكرة.

الأبنية التي ستهدم في حيّنا في ستراسبورغ، لن يُشيّد مكانها أي بناء آخر، بل سيتم جرف الأرض وإصلاحها وتحويلها إلى حديقة، لتفسح المجال للأبنية الأصغر القابعة في الخلف أن تتنفس، بعدما كانت قد سدّت عليها الفضاء.

قرأت عن هذه الخطط منذ وصولي إلى فرنسا، لكني ظننت أنها ستبقى حبراً على ورق، خصوصاً أن الكلفة الكبيرة لخلق المساكن البديلة ستمنع الحكومة من تمويل مشروع كهذا، تطالب به منظمات ومؤسسات مجتمعية، وترى أن تفكيك عقدة أحياء المهاجرين الخطرة، يحتاج إلى خطوات جريئة، من مثل هدم نصفها، ونقل عدد كبير من الساكنين إلى أمكنة متعددة، بما يمنع تشكل "غيتو" مرة أخرى. كما يسحب عن طاولة اليمين المتطرف، ملفاً يلوح به، كلما أزف وقت الانتخابات، وتندرج تحت ترويسته تفاصيل قانون هجرة متشدد، يرتكز على التنميط والابتذال في التعاطي مع المهاجرين.

ذاكرتي النشطة في حفظ صور الأمكنة، كانت تشير إلي، حين أمر في حيٍّ ما، بأن ثمة عمارة كانت هنا ثم اختفت، ما يعني أن ثمة أبنية تُزال في أحياء أخرى، فأدركت أن الهدم قادم، وإن تأخر لبعض الوقت.

لا أستطيع مقاربة هذا الاختفاء، بأمر كنت أفعله بشكل متكرر، حتى بات مثل سوسة في الرأس. إذ أذهب إلى برنامج "غوغل إرث"، لأرى كيف اختفت الأبنية في بعض المناطق السورية، بسبب ما تعرضت له من قصف الطيران الروسي اليومي، والذي جاء ليساند شريكه الأسدي! وقد انتقلت هذه العادة في وقتنا الحالي إلى حيز ما يجري في غزة، إذ لا يمكن لك أن تتخيل ما حدث ويحدث هناك، وأنت لم تزر القطاع مطلقاً، إلا عبر مشاهدة المناطق المهدمة في صور الأقمار الاصطناعية! شيءٌ ما يُشعرك بأن ثمة ممحاة عملاقة، تقوم بإزالة ما كتبته الأعمال والحيوات على الأرض، لكنها لا تجعل هذه المساحات بيضاء، بل حمراء قانية بلون الدم.

(بيوت غزة)

في لقاء أجرته جمعية محلية مع أحد مساعدي مدير شركة الإسكان الفرنسية العملاقة، سمعته يشرح كيف أن الأبنية التي ستُزال، يتم تفريغها من سكانها شقةً شقة، وأن العملية تستغرق وقتاً طويلاً، لأن السكان ينظرون في الخيارات المقدمة إليهم بهدوء ومن دون ضغوط، حتى يجدوا ما يناسبهم.

ولهذا كنا نرى كيف أن نوافذ الشقق بعد الإخلاء يتم اغلاقها، بينما نرى في الطابق ذاته نوافذ مضاءة في الليل ومفتوحة في النهار، إلى أن يجد أصحابها مبتغاهم في ركن ما حول المدينة، لتتلاشى من سكنهم هذا نبضات الحياة، ويحل محلها السكون والعتمة.

علاقتي كلاجئ سوري مع الأمكنة، حساسة جداً، خصوصاً أني مرغم على ترك مكاني الأصلي، والحساسية تتضاعف كلما أتذكر أنه أمسى حطاماً!

فالهدم بالنسبة إلي لا يأتي إلا من الأفعال القسرية. سأنسى في هذا السياق كل ما فعله الزلزال الأخير الذي ضرب تركيا والشمال السوري وخلّف عشرات الآلاف من القتلى، فهذا كارثة طبيعية، لا تخلو نتائجها من أسباب بشرية، كالإهمال والتقاعس في الاستعداد لكارثة محتملة.

ومقابل هذا، لا يمكن أن ترى شخصاً ما يقوم بتدمير مكان يعني له شيئاً، وإذا حصل أن اضطر إلى هذا، فإن ذلك لا بد يحدث لسبب، يُفترض أنه يحسن من شروط حياته. كأن يبني مكان القديم المتهالك، بيتاً جديداً، أو أن يفعل ذلك في منطقته المزدهرة، من أجل أن يرفع عمارة، يحقق من ورائها الربح وتحسين المعيشة.

وحين كان هذا يحدث في منطقة جرمانا قرب دمشق، وإن لم يدفع صاحب المشروع الناهض، الجعالة للمكاتب البلدية وللشرطة وللأمن، كانت تأتي سيارة المهندسين والمراقبين ومعهما السخرة، أي العمال الذين يحملون المهدات الثقيلة، ليعملوا في الجدران المبنية حديثاً، هدماً، حتى يعود صاحب الملك إلى رشده، ويرتدع عن تحدي الدولة، ويدفع المعلوم، فينسحب المُدَمِّرون، ويعود العمل الدؤوب إلى ورشة "المحضر" وفق التسمية المتداولة في سوق الإنشاءات.

وفي منطقة قريبة، حيث شيّدت أحياء كاملة على أرض زراعية، بعدما تقاعست محافظة دمشق عن تنظيمها، كانت سيارات البلدية تأتي في أي وقت لتلاحق مَن يحاولون تشييد مساكنهم، وينتهي الأمر إما بالاتفاق على مبلغ الرشوة، وإما بالهدم الكامل. لهذا، كان البعض يحاول التعمير في العطل الأسبوعية والرسمية، كما أن البعض من منتسبي المخابرات أو الجيش، وحين يحاول بناء منزله المخالف، كان يأتي بصورة كبيرة لحافظ الأسد، يضعها على أول جدار يبنيه في منزله العتيد، بما يشكل إنذاراً لأي عامل يرفع مهدّته، أو مهندس يصدر أوامره، بأن عاقبة العملية ستكون كبيرة!

نجح هذا التكتيك لفترة طويلة، واعتُبر وصفة نجاة للجدران وصبّات الباطون الجديدة، ثم تحولت الصور إلى شعارات تُكتب ببخاخات حمراء اللون، حتى صدرت الأوامر بألا يشكل وجود صورة "السيد الرئيس" عائقاً أمام أدوات التدمير... من دون النظر إلى ضرورة تأمين البديل لمئات الآلاف من العاملين في أجهزة دولة تتنامى في المدينة، دون الأرياف التي يهجرها سكانها في سبيل الحصول على حياة عادية في أحياء المخالفات الهامشية.

هذه التفاصيل ليست مجرد مسمار مغروز في جدار الذاكرة، بل هي في صلب تكوينها، عروق وشرايين تمر فيها حكايات وتفاصيل هائلة. لكن ما جرى بعد العام 2011، تحول بعد فترة قصيرة إلى خثرات حياتية، جعلت الذاكرة تصاب بجلطات، لم تُمِتها، لكنها جعلتها تقف بأعلى درجات يقظتها أمام مشاهد تدمير حلت بالديار. إذ لم يدُر في خُلد أحد بأن المناطق المنتفضة ضد الأسديين ستكون هدفاً لعمليات إفناء انتقامية، تستهدف بيوتها وشوارعها، وتستخدم فيها براميل متفجرة، يتم تصنيعها في معامل وزارة دفاع النظام، بخلط الحشوات المتفجرة مع قطع حديد، لتصبح مناسبة لهدفي التدمير والقتل في آنٍ معاً.

هكذا، وبعد فترة قصيرة من اندلاع الثورة، ستصبح الصور الأيقونية لسوريا هي صور دمار شامل تعرضت له المناطق الثائرة. وفي وسط مئات آلاف الصور التي التقطها الناشطون، كانت تشتعل في العيون صور بيوت أصيبت، فانهار جزء منها، وبقيت أجزاء أخرى، انكشفت على المارة، فظهرت محتويات الغرف من أثاث وملابس وأسِرّة نوم، تتماهى مع أصحابها حين يرونها، فيتحسرون على أنفسهم، بعدما خسروا ليس المنازل فقط، بل كل ما كانت تحتويه من أنفاس حارة وأحلام، وذكريات، فضلاً عن حاجيات ترتبط فيها ومعها لحظات آسرة مرت في تاريخ أفراد العائلة.

الصور التي تأتي من غزة هذه الأيام، وهي تتعرض لأعلى مستويات الوحشية الدموية، لا يستطيع السوريون الذين يشاهدونها، أن يكبحوا جماح أنفسهم من مقاربتها الفورية مع ما حل بهم، ولهذا يلجأون فوراً إلى استدعاء صورة الأسديين ومطابقتها على صور الإسرائيليين. وبينما يَستغرب بعض الفلسطينيين المصابين بمرض حب النظام السوري، ويستنكرون التضخم الذاتي لدى معارضيه، وخلطهم القصص مع بعضها البعض، ينحاز فلسطينيو سوريا إلى من عاشوا معهم حلو البلاد ومُرّها، فيوافقونهم في التذكر والمطابقة. إذ لا يمكنهم تجاهل خراباً صنعه جيش الأسد وحلفاؤه الروس والإيرانيون بمخيم اليرموك، منذ أن بدأت مأساته في 17/12/2012 بقصف طائرة أسدية لجامع عبد القادر الحسيني، حيث كان اللاجئون من الأحياء الدمشقية الأخرى قد احتموا فيه، وانتهت بعد حصار قذر امتد لسنوات، استعمل فيه سلاح التجويع، بقصف مروع هدم أجزاء كبيرة من المخيم الذي حاز بجدارة لقب عاصمة الشتات الفلسطيني.

في كل البيوت التي دُمّرت بفعل إجرامي، كما في سوريا، أو غزة، أو اليمن، أو أوكرانيا، أو تستعد للهدم وفقاً لخطط تنموية، لا بد من وجود غرف مخصصة لغرض ما، تدل عليه ألوان طلائها أو ورق جدرانها. فالألوان المحايدة للصالون، والأحمر النبيذي لغرف النوم، بينما تشترك غرف الصغار باللون الزهري، مع احتمال أن تكون قد سكنتها بنت جميلة، كانت ترتب أغراضها كما علّمتها أمها، ثم حافظت على اللون ذاته في سنواتها اللاحقة، ولم يسنح لها الوقت أن تجدد الطلاء، إذ غادرت سكن والديها إلى مكانها الخاص في المدينة الجامعية، أو في منزل الزوجية.

أتأمل الشقق التي انكشفت للمارة من البرج الكبير الرابض في حيّنا في ستراسبورغ. مثيرة الفضول.

سبق أن أحيط البناء بسور معدني خشية أن يحاول بعض المشردين احتلال إحدى شققه، والتشبث فيها، صانعين مشكلة كبيرة للشركة، إذ إن القانون يمنع إخراجهم إلا بأمر قضائي، يحتاج لوقت طويل قبل أن يصدر.

لهذا جاءت فرق العمل بسرعة قصوى لتعرّي الشقق من نوافذها، وتتركها على العظم، تدخلها الريح، وتخرج منها، وكأنها ممر موحش!

لكن العيون وهي تتحرى التفاصيل الباقية لا تستطيع تجاهل أن مَن عاشوا هنا امتلكوا حيوات لا يمكن تهميشها، وها قد صار ماضي من سكنوها قابلاً للتخيل والاستحضار، حيث لا تخلو أي شقة من غرفة زهرية، تربت فيها أحلام الأطفال وبزغت على ألسنتهم الكلمات، وملأت أفواههم الضحكات.

تلتقط عيناي محاولات الفتية الصغار الدخول خلسة إلى الشقق الأرضية، أو في الطابق لأول لاستغلالها بعيداً من العيون. ففي هذه الأمكنة غير المراقبة، يمكن رسم وكتابة أي شيء على الجدران، أي كل ما لا يمكن فعله تحت الضوء!

وكما فعل الرسامون في مدينة إدلب السورية، عندما ذهبوا إلى جدران البيوت المحطمة، ليقوموا بأقصى ما يستطيع فعله أي شخص يعيش ظروفهم، أي أن يرسلوا رسائل التعاطف والتضامن بطريقتهم، من خلال الرسم والرسم فقط... ذهب فتية الحي الفرنسي من المهاجرين واللاجئين إلى رسم ما يستطيعونه في سبيل إظهار موقفهم، فبدأوا بكتابة اسم غزة/ Gaza، مرة ومرات، وقال لي أحد العارفين بأن الجدران المخفية في أبنية مشابهة تستعد للإزالة، تتضمن ما هو أكثر من كتابة الاسم، ولك أن تتخيل ما يمكن أن تجترحه البخاخات الملونة، حين تنبض رؤوس حامليها بالغضب!

(البناء المُعدّ للإزالة في ستراسبورغ)

لكن أيدي الشبيبة، وبعد فترة قصيرة من العمل في الخفاء، ستتدرج في استهلاك المساحات المتاحة، فتصل خطوطها إلى الخارج حيث السور الحديدي، ليكتب أحدهم في ليلة سابقة ومن دون أن يدقق كلماته إملائياً: (Face à la barbarie sioniste soutenons la résistance/ في مواجهة الهمجية الصهيونية، دعونا ندعم المقاومة)! وبدوري لم أستطع إلا المرور على هذا التفصيل، وأنا أحاول إعادة خلق حيوات السكان الذين غادروا البناء. وبعدما قمت بتصوير المانشيت الغاضب غير المسبوق، توقعت ألا يُترك، وأن أحداً ما لن تعجبه القصة. فالبيوت المهجورة لا يجب أن تمتلك صوتاً، إلا عويل الريح في لياليها الأخيرة، ولهذا يجب إزالة الكلمات التي تخترق المسافات بين بؤر الوجع. وفي النهاية، حصل ما كان منتظراً، فقد استيقظ الجميع على بقعة بيضاء باهتة غطت الكلمات، أو بالأحرى محتها. وها أنا أوثق القصة بدوري، عبر الكلمات والصورة قبل وبعد، حكاية أضيفها لتاريخ الملاذات والجدران والذاكرة.

إشترك في النشرة الإخبارية ليصلك كل جديد

اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها