زيارة إلى رياض صطوف

رشا الأطرش

الخميس

2019/01/10

لعل القراء العرب، ومعهم الأوساط الثقافية العربية، يعرفون رسام القصص المصورة السوري-الفرنسي، رياض صطوف، أكثر ما يعرفونه، كصاحب سلسلة الكتب الشهيرة "عربي المستقبل". هي التي أطلقها العام 2014، في عز فورة الثورة السورية وحروبها، صدر الجزء الرابع والأخير منها قبل أشهر، ونالت جائزة أفضل رواية مصورة ضمن الدورة الـ42 من مهرجان "أنغوليم". فالسلسلة التي تُرجمت إلى 22 لغة (ليست العربية من بينها)، وبيعت منها أكثر من مليون نسخة حول العالم، حظيت باهتمام وحفاوة عالميَين جرّا انتباه النقاد العرب، لا سيما السوريين منهم. إذ اشتبك معظمهم بحيرة، مع رسوم صطوف وسرديته، التي هي في الواقع سيرته الذاتية كطفل ومراهق (من أواخر السبعينات حتى التسعينات من القرن الماضي). فقد تنقل رياض طفلاً بين سوريا وليبيا، حيث عمل والده المتخرج في فرنسا أستاذاً جامعياً، قبل أن يعود المراهق الصغير إلى فرنسا مع والدته الفرنسية، ويتجه والده إلى العمل في السعودية التي رفضت الأم مرافقته إليها مع أولادها الثلاثة.

تنوعت القراءات النقدية العربية عموماً، والسورية خصوصاً، لـ"عربي المستقبل"، بين الإعجاب الحذر، والغضب مما سمّاه البعض "كراهية الذات" و"مازوشية عنصرية". فصطوف لم يُبدِ وجلاً في إعمال مِبضع ذاكرته، ولم يتردد في دلق أفكار ومشاعر الطفل الذي كانه، بلا تزويق، ومعها مؤثرات الرجل الفرنسي الذي أصبح عليه اليوم فيما هو يستعيد ملامح نشأته ومَشاهدها. خلع القفاز، وحكى، وسخر: من العروبة والقومية، من الصراع مع إسرائيل، وتنميط اليهود، من الإسلام، وقمع الإناث بهيمنة الذكور. شرَّح، عبر حكايته، النظام التعليمي السوري أيام حافظ الأسد، وحزب البعث، والإيديولوجيا، والمجتمع الريفي بممارساته وثقافته السائدة، من الختان إلى جريمة الشرف.

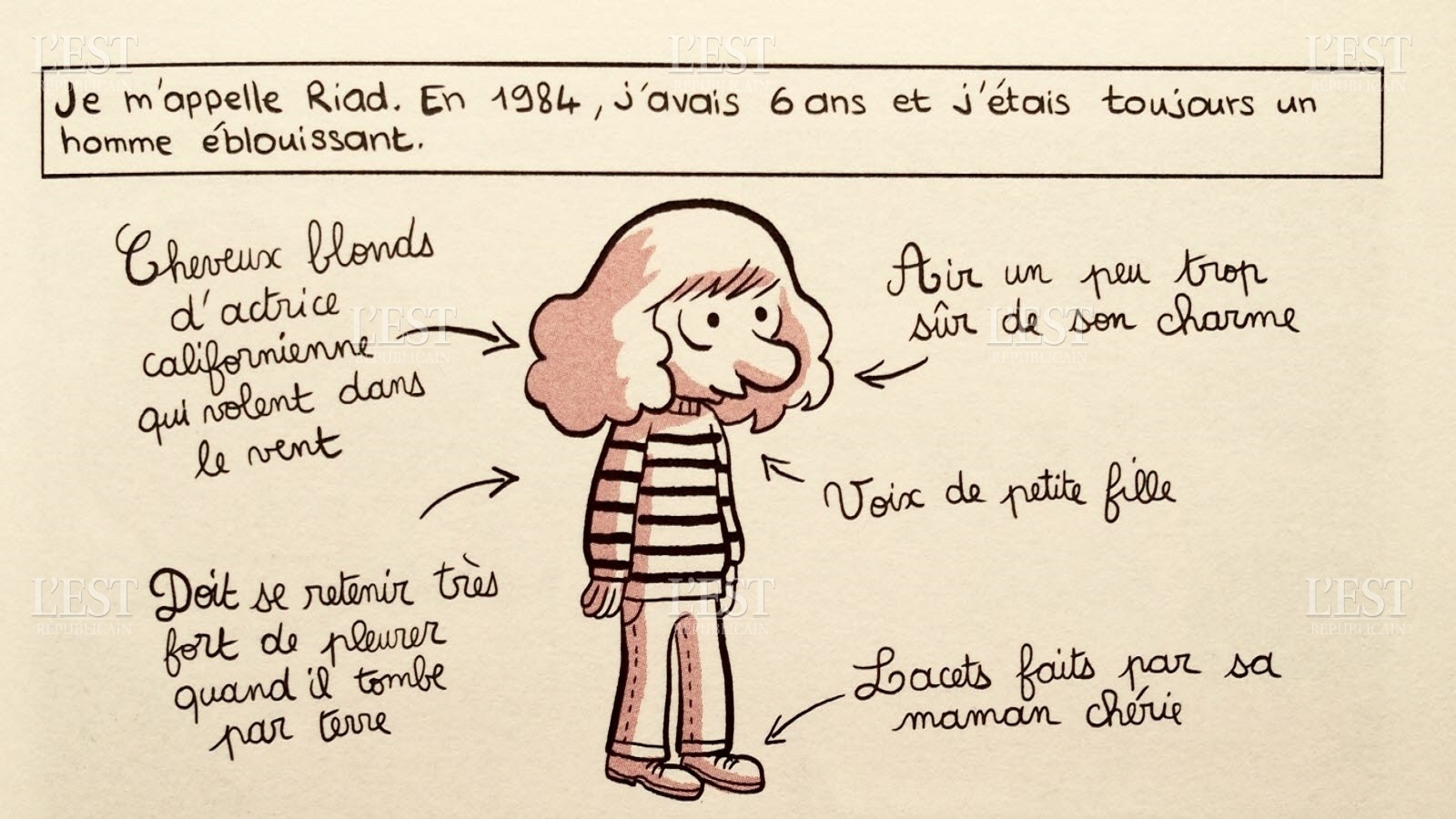

شخصية رياض طفلاً في "عربي المستقبل"

وهذا كله ليس سهل الهضم، بالنسبة إلى القارئ السوري، والعربي عموماً. إذ يتعامل هنا مع راوٍ، ليس فرنسياً بالكامل ليتهمه "بالاستشراق" و"العنصرية"، كما أنه ليس سورياً قحاً ليصنفه كموالٍ أو معارض، أو ساعٍ إلى الشهرة من خلال غواية عَين غربية تأسر الشرق في الكليشيه، خصوصاً أن صطوف تمتع بشهرة معتبرة من قبل، إذ عمل لسنوات طويلة في "شارلي ايبدو"، وحقق عدداً من الأفلام السينمائية، كما نُقل بعض رسومه المصورة من مجلة "اوبزيرفاتور" إلى تلفزيون "كانال بلوس".

ويتعامل المتلقي السوري ههنا، أيضاً، مع قصص متداخلة المعاني والدلالات. فقد يتماهى بالذكريات والآلام مع بعضها (مثل الضرب في مدارس "البعث"، وسطوة صُور الأسد على الفضاء العام، والخوف من رجل المخابرات البطاش والفاسد). وقد يجفله بعضها الآخر (النخر في التقاليد والتعاليم الدينية، والذهاب بعيداً وبلا تهيّب في كسر القوالب الأخلاقية المكرّسة، عن الجذور والانتماء، والعائلة، والفقراء والفلاحين، وحتى لَعِب الأطفال).

وفوق ذلك، يجد المتلقي السوري نفسه أمام نوع سردي "مخاتل"، لا يشبه الأنواع المألوفة كالمسرح واللوحة والأغنية والرواية والشعر والسينما والكاريكاتور. فهذه قصة مصورة. للحكاية فيها شأن، لا سيما أنها سيرة ذاتية. وللسخرية والكوميديا (السوداء) والحِدّة، شأن مساوٍ، كما لخطوط الرسم وتقطيع المَشاهد وخيارات الألوان أو اللا-ألوان، والحوار وصوت الراوي يعلوان بنبرة خاصة.

إلا أن زيارة المعرض التكريمي لكامل مسيرة صطوف الفنية، والمقام حالياً في مركز بومبيدو الباريسي، تفتح العَين على أسلوبية الفنان الأربعيني، بحيث تضع "عربي المستقبل" في سياق أوسع يطرح مقاربة نقدية مغايرة إلى حد كبير. فيدرك الزائر كيف أن صطوف، الذي لطالما صرّح بأنه غير مسيّس ولا دراية وافية لديه بما يحدث في سوريا، مهجوس برؤية الأطفال والمراهقين للعالم، وهو صاحب سلسلتي "الحياة السرية للفتيان" و"دفاتر إيستر" (يوميات فتاة في العاشرة من عمرها). يفهم الرؤية هذه، ويترجمها، كأنه لم يغادر تلك المرحلة العُمرية قط. وهجسه هذا يتداخل بقوة، مع انشغاله العميق بظواهر الحياة اليومية، الأوروبية والفرنسية تحديداً، في المترو ومحلات الغسالات العمومية والمدارس والشارع. وهذا ما صبغ أيضاً سيرته الذاتية التي اختار فيها التركيز على طفولته ومراهقته، واستحضار "يوميات" تلك المرحلة – الغنية جداً في حالته – بصراعات ثقافية واجتماعية تستجرّ السياسة بطبيعة الحال.

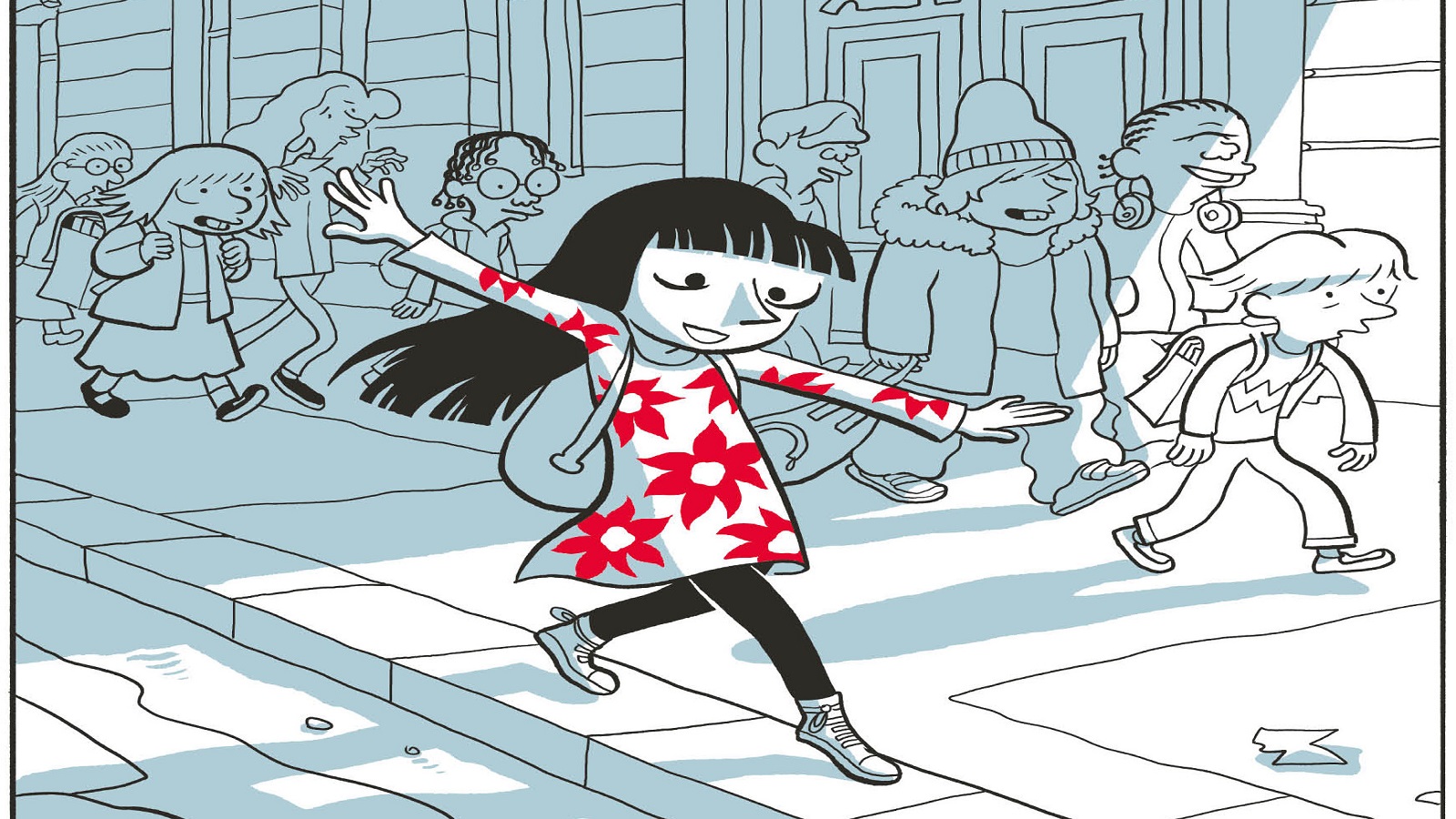

"دفاتر إيستر"

القيّمون على المعرض يصفون رياض صطوف بالسوسيولوغ، أوعالِم الاجتماع الذي يرصد وعاء بشرياً ما، و(لا)انتظام مكوناته. فيستجوب، ويرسم الاسكتشات، ويدوّن الملاحظات. يعايش مجتمعاً "يدرسه"، متصلاً به، منفصلاً عنه، ليفنّد "التجربة".

وقد أكد صطوف مراراً، في مقابلات صحافية، كما لقرّائه الذين يراسلونه فيطرحون عليه أسئلة أو يعلقون على رسومه ليصبح بعضهم شخصيات في أعماله، أنه يرسم/يروي ما يراه ويسمعه كل يوم. لا شيء متخيلاً. كما لو أنه توثيق الحياة البرية: الشاب الذي يصفف شعره في القطار ويطلب رأي رفيقه المُحبِط، الأم التي تصفع ابنها في مغسل الثياب، الشاب الذي يتمشى في الشارع راكلاً السيارات وبراميل النفايات بلا سبب واضح.

ولما اعتبر بيار بورديو أن "الفُتوّة ليست سوى كلمة"، فقد قرر صطوف أن لا شيء اسمه مراهقة، بل هناك مراهقون ومراهقات، يصوّرهم قصصاً ومواقف وحيوات كاملة. تلك "الفصيلة الغريبة". فهم الذين لا يسعهم التعامل مع أنفسهم، وأجسادهم التي تسبقهم إلى سن الرشد، فكيف بتعاملهم مع العالم من حولهم؟ هؤلاء الذين يسعون بلا كلل إلى الوقوف في الجانب الصحيح من السياج، لتحقيق القبول وشيء من السكينة كما يفهمونها. وهم أكثر انغماساً في المجتمع، مما ندرك، وعلى عكس ما يبدون لنا كغارقين في عوالمهم وذواتهم، معزولين عن عالمنا، إن كان عالمُنا معياراً.

وفي خضم بحره المتلاطم هذا، يقف صطوف على قسوة المجتمع الفرنسي/الأوروبي، و"تفاهة" تلك القسوة. التفاهة بما هي "العادية"، على طريقة حنة أرندت في تصنيف بعض الشر. الصفعات، الإهانات المكتومة أو المعلنة، نظرات التأنيب. محطات الكلام، ووجوه وأجساد خرقاء، وأحياناً يلتقط بوادر لطف كامن، دِعة رحوم في تفاصيل عابرة. وفي الوقت نفسه، لا يتحرّج صطوف من عبور بوابات خفية بين الفقراء والأغنياء، بين الكبار والصغار، بين العام والخاص، التكنولوجيا ودواخل طافحة بهرمونات البُلوغ ومعها صراحة مطلقة، فجّة، إنما ممتعة لفرط صدقها.

ربما لا يكون رياض صطوف الوحيد، بين فناني القصص المصورة، الذي يموّه الحدود الفاصلة بين الرسم الحِكائي والعمل الأدبي، لكنه بلا شك من القلّة الموهوبة التي حققت تلك المعادلة العجيبة. ولعل هذه هي السمة الأبرز لـ"عربي المستقبل"، الخلاصة التي يخرج بها الزائر من معرض "بومبيدو" المعنون عن حق "الكتابة المرسومة". الكثافة، الدراما، العقدة التي تتفرع إلى عُقد. حس النكتة، والتحرر من الروابط التقليدية بالضبط من أجل روايتها، وعجن الشخصيات بيدين عاريتين، وبلا رحمة. الحدوتة التي نتورط فيها، وتمسي قلاّبة صفحات، فنريد بشدّة أن نعرف ما سيحصل تالياً، تماماً كما في كتب دان براون. وأخيراً، التجرؤ على البوح، مهما كانت الذات مكلومة بالسيرة أو مكللة بها.

تنوعت القراءات النقدية العربية عموماً، والسورية خصوصاً، لـ"عربي المستقبل"، بين الإعجاب الحذر، والغضب مما سمّاه البعض "كراهية الذات" و"مازوشية عنصرية". فصطوف لم يُبدِ وجلاً في إعمال مِبضع ذاكرته، ولم يتردد في دلق أفكار ومشاعر الطفل الذي كانه، بلا تزويق، ومعها مؤثرات الرجل الفرنسي الذي أصبح عليه اليوم فيما هو يستعيد ملامح نشأته ومَشاهدها. خلع القفاز، وحكى، وسخر: من العروبة والقومية، من الصراع مع إسرائيل، وتنميط اليهود، من الإسلام، وقمع الإناث بهيمنة الذكور. شرَّح، عبر حكايته، النظام التعليمي السوري أيام حافظ الأسد، وحزب البعث، والإيديولوجيا، والمجتمع الريفي بممارساته وثقافته السائدة، من الختان إلى جريمة الشرف.

شخصية رياض طفلاً في "عربي المستقبل"

وهذا كله ليس سهل الهضم، بالنسبة إلى القارئ السوري، والعربي عموماً. إذ يتعامل هنا مع راوٍ، ليس فرنسياً بالكامل ليتهمه "بالاستشراق" و"العنصرية"، كما أنه ليس سورياً قحاً ليصنفه كموالٍ أو معارض، أو ساعٍ إلى الشهرة من خلال غواية عَين غربية تأسر الشرق في الكليشيه، خصوصاً أن صطوف تمتع بشهرة معتبرة من قبل، إذ عمل لسنوات طويلة في "شارلي ايبدو"، وحقق عدداً من الأفلام السينمائية، كما نُقل بعض رسومه المصورة من مجلة "اوبزيرفاتور" إلى تلفزيون "كانال بلوس".

ويتعامل المتلقي السوري ههنا، أيضاً، مع قصص متداخلة المعاني والدلالات. فقد يتماهى بالذكريات والآلام مع بعضها (مثل الضرب في مدارس "البعث"، وسطوة صُور الأسد على الفضاء العام، والخوف من رجل المخابرات البطاش والفاسد). وقد يجفله بعضها الآخر (النخر في التقاليد والتعاليم الدينية، والذهاب بعيداً وبلا تهيّب في كسر القوالب الأخلاقية المكرّسة، عن الجذور والانتماء، والعائلة، والفقراء والفلاحين، وحتى لَعِب الأطفال).

وفوق ذلك، يجد المتلقي السوري نفسه أمام نوع سردي "مخاتل"، لا يشبه الأنواع المألوفة كالمسرح واللوحة والأغنية والرواية والشعر والسينما والكاريكاتور. فهذه قصة مصورة. للحكاية فيها شأن، لا سيما أنها سيرة ذاتية. وللسخرية والكوميديا (السوداء) والحِدّة، شأن مساوٍ، كما لخطوط الرسم وتقطيع المَشاهد وخيارات الألوان أو اللا-ألوان، والحوار وصوت الراوي يعلوان بنبرة خاصة.

إلا أن زيارة المعرض التكريمي لكامل مسيرة صطوف الفنية، والمقام حالياً في مركز بومبيدو الباريسي، تفتح العَين على أسلوبية الفنان الأربعيني، بحيث تضع "عربي المستقبل" في سياق أوسع يطرح مقاربة نقدية مغايرة إلى حد كبير. فيدرك الزائر كيف أن صطوف، الذي لطالما صرّح بأنه غير مسيّس ولا دراية وافية لديه بما يحدث في سوريا، مهجوس برؤية الأطفال والمراهقين للعالم، وهو صاحب سلسلتي "الحياة السرية للفتيان" و"دفاتر إيستر" (يوميات فتاة في العاشرة من عمرها). يفهم الرؤية هذه، ويترجمها، كأنه لم يغادر تلك المرحلة العُمرية قط. وهجسه هذا يتداخل بقوة، مع انشغاله العميق بظواهر الحياة اليومية، الأوروبية والفرنسية تحديداً، في المترو ومحلات الغسالات العمومية والمدارس والشارع. وهذا ما صبغ أيضاً سيرته الذاتية التي اختار فيها التركيز على طفولته ومراهقته، واستحضار "يوميات" تلك المرحلة – الغنية جداً في حالته – بصراعات ثقافية واجتماعية تستجرّ السياسة بطبيعة الحال.

"دفاتر إيستر"

القيّمون على المعرض يصفون رياض صطوف بالسوسيولوغ، أوعالِم الاجتماع الذي يرصد وعاء بشرياً ما، و(لا)انتظام مكوناته. فيستجوب، ويرسم الاسكتشات، ويدوّن الملاحظات. يعايش مجتمعاً "يدرسه"، متصلاً به، منفصلاً عنه، ليفنّد "التجربة".

وقد أكد صطوف مراراً، في مقابلات صحافية، كما لقرّائه الذين يراسلونه فيطرحون عليه أسئلة أو يعلقون على رسومه ليصبح بعضهم شخصيات في أعماله، أنه يرسم/يروي ما يراه ويسمعه كل يوم. لا شيء متخيلاً. كما لو أنه توثيق الحياة البرية: الشاب الذي يصفف شعره في القطار ويطلب رأي رفيقه المُحبِط، الأم التي تصفع ابنها في مغسل الثياب، الشاب الذي يتمشى في الشارع راكلاً السيارات وبراميل النفايات بلا سبب واضح.

ولما اعتبر بيار بورديو أن "الفُتوّة ليست سوى كلمة"، فقد قرر صطوف أن لا شيء اسمه مراهقة، بل هناك مراهقون ومراهقات، يصوّرهم قصصاً ومواقف وحيوات كاملة. تلك "الفصيلة الغريبة". فهم الذين لا يسعهم التعامل مع أنفسهم، وأجسادهم التي تسبقهم إلى سن الرشد، فكيف بتعاملهم مع العالم من حولهم؟ هؤلاء الذين يسعون بلا كلل إلى الوقوف في الجانب الصحيح من السياج، لتحقيق القبول وشيء من السكينة كما يفهمونها. وهم أكثر انغماساً في المجتمع، مما ندرك، وعلى عكس ما يبدون لنا كغارقين في عوالمهم وذواتهم، معزولين عن عالمنا، إن كان عالمُنا معياراً.

وفي خضم بحره المتلاطم هذا، يقف صطوف على قسوة المجتمع الفرنسي/الأوروبي، و"تفاهة" تلك القسوة. التفاهة بما هي "العادية"، على طريقة حنة أرندت في تصنيف بعض الشر. الصفعات، الإهانات المكتومة أو المعلنة، نظرات التأنيب. محطات الكلام، ووجوه وأجساد خرقاء، وأحياناً يلتقط بوادر لطف كامن، دِعة رحوم في تفاصيل عابرة. وفي الوقت نفسه، لا يتحرّج صطوف من عبور بوابات خفية بين الفقراء والأغنياء، بين الكبار والصغار، بين العام والخاص، التكنولوجيا ودواخل طافحة بهرمونات البُلوغ ومعها صراحة مطلقة، فجّة، إنما ممتعة لفرط صدقها.

ربما لا يكون رياض صطوف الوحيد، بين فناني القصص المصورة، الذي يموّه الحدود الفاصلة بين الرسم الحِكائي والعمل الأدبي، لكنه بلا شك من القلّة الموهوبة التي حققت تلك المعادلة العجيبة. ولعل هذه هي السمة الأبرز لـ"عربي المستقبل"، الخلاصة التي يخرج بها الزائر من معرض "بومبيدو" المعنون عن حق "الكتابة المرسومة". الكثافة، الدراما، العقدة التي تتفرع إلى عُقد. حس النكتة، والتحرر من الروابط التقليدية بالضبط من أجل روايتها، وعجن الشخصيات بيدين عاريتين، وبلا رحمة. الحدوتة التي نتورط فيها، وتمسي قلاّبة صفحات، فنريد بشدّة أن نعرف ما سيحصل تالياً، تماماً كما في كتب دان براون. وأخيراً، التجرؤ على البوح، مهما كانت الذات مكلومة بالسيرة أو مكللة بها.