السبت

2021/09/25

آخر تحديث: 12:41 (بيروت)

مطبعة صاحب السعادة الأبدية

السبت

2021/09/25

محمد علي باشا

قرنان مرّا منذ بدأت الآلات أولى دوراتها في مطبعة صاحب السعادة الأبدية. استعادة ظروف النشأة الأولى، هنا، تطمح إلى تجاوز الطابع الاحتفالي/المناسباتي، إلى التفكير في السياقات المتعددة لتاريخية البداية، ودلالات التسمية، وطبيعة الشخصيات التي أُسند إليها أمر تجهيز المطبعة، ومباشرة عملها.

***

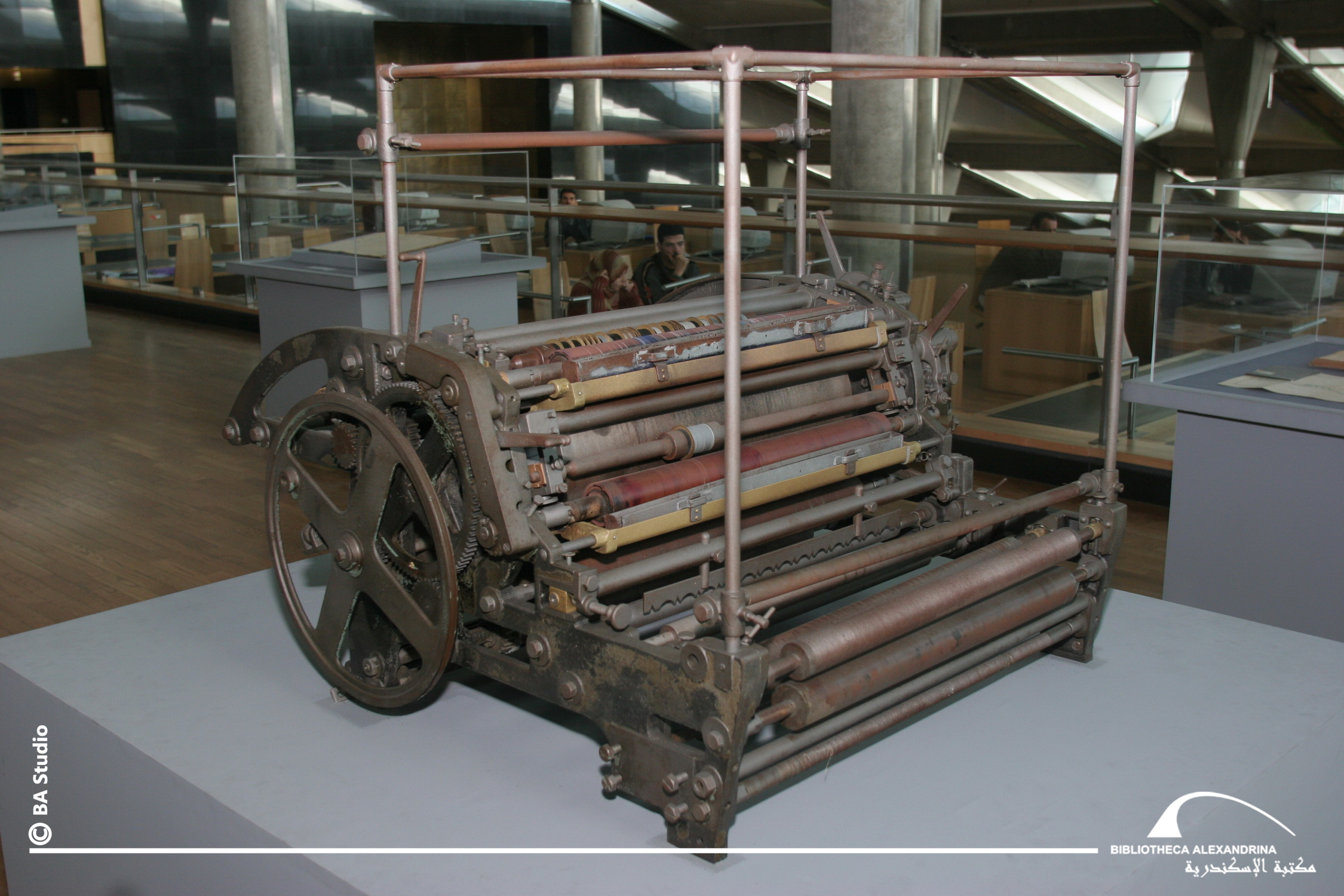

الموقع الرسمي للهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية يذكر أن فكرة إنشاء المطبعة بدأت سنة 1815 عندما أوفد محمد علي، أول بعثة إلى إيطاليا، برئاسة نيقولا مسابكي لتعلم فن الطباعة. وبدأ بناء المطبعة في العام 1820، وبدأت إنتاجها الفعلي في ديسمبر 1822.

وقد مُنحت المطبعة تسميات عديدة: دار الطباعة، مطبعة صاحب السعادة، المطبعة الأميرية. وقد اشتهرت باسم "مطبعة بولاق"؛ وهو اسم الحي الذي أقيمت المطبعة على جزء من أرضه. لكننا نعثر، في صفحات كتبها، على تسميات كثيرة أخرى: دار الطباعة العامرة الكائنة في بولاق مصر المحروسة القاهرة، مطبعة صاحب الفتوحات السنية في بولاق مصر المحمية، مطبعة صاحب السعادة الأبدية والهمة العلية الصفية التي أنشأها ببولاق مصر المحمية صانها الله من الآفات والبلية.

الموقع الرسمي للهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية يذكر أن فكرة إنشاء المطبعة بدأت سنة 1815 عندما أوفد محمد علي، أول بعثة إلى إيطاليا، برئاسة نيقولا مسابكي لتعلم فن الطباعة. وبدأ بناء المطبعة في العام 1820، وبدأت إنتاجها الفعلي في ديسمبر 1822.

وقد مُنحت المطبعة تسميات عديدة: دار الطباعة، مطبعة صاحب السعادة، المطبعة الأميرية. وقد اشتهرت باسم "مطبعة بولاق"؛ وهو اسم الحي الذي أقيمت المطبعة على جزء من أرضه. لكننا نعثر، في صفحات كتبها، على تسميات كثيرة أخرى: دار الطباعة العامرة الكائنة في بولاق مصر المحروسة القاهرة، مطبعة صاحب الفتوحات السنية في بولاق مصر المحمية، مطبعة صاحب السعادة الأبدية والهمة العلية الصفية التي أنشأها ببولاق مصر المحمية صانها الله من الآفات والبلية.

***

هناك أربع سياقات ممكنة لتاريخية البداية، كل منها ما زال يحتاج أبحاثاً ودراسات:

هناك أربع سياقات ممكنة لتاريخية البداية، كل منها ما زال يحتاج أبحاثاً ودراسات:

فهناك، أولاً، السياق الذي يظهره الفارق الزمني الشاسع، للغاية، بين بدايات الطباعة، على يديّ يوهان غوتنبرغ (1398- 1468)، وظهورها على أرض المحروسة، كإحدى أدوات مشروع محمد علي "التحديثي". فارق قد تصلح لتبيان دلالاته ومعانيه، فقرة من كتاب "الأورغانون الجديد" لفرانسيس بيكون (1561- 1626)، حيث نقف على التأثير الهائل للطباعة: "ينبغي أن نلاحظ قوة المخترعات وتأثيرها ونتائجها، والتي تظهر في أوضح صورة في تلك المخترعات الثلاثة التي لم يعرفها القدماء: الطباعة والبارود والبوصلة، فقد غيرت هذه المكتشفات الثلاثة وجه وحالة العالم بأسره. الأوَّل في الأدب، والثاني في فن الحرب، والثالث في الملاحة، ثم ترتبت عليها تغيراتٌ لا تُحصَى، بحيث يمكن القول بأنه لم يكن لأي إمبراطورية أو مذهب أو نجم أيُّ قوةٍ أو تأثيرٍ في الشؤون البشرية يفوق ما كان لهذه الكشوف الميكانيكية.

***

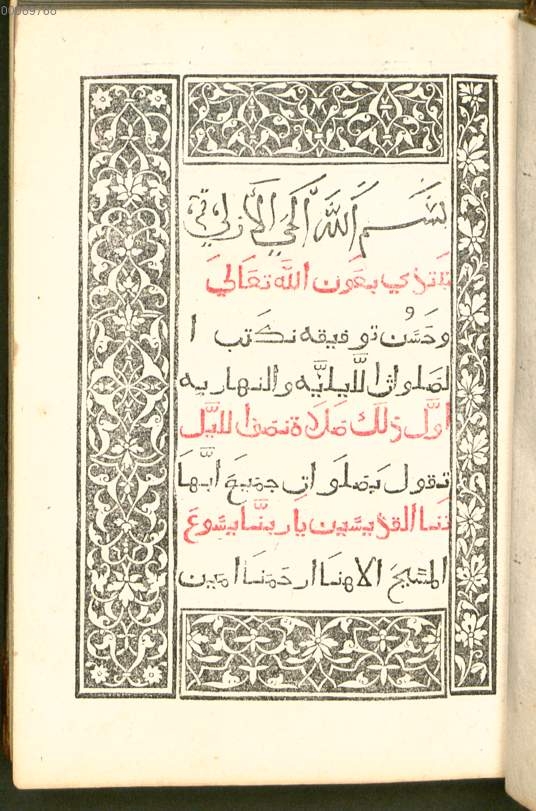

وهناك، ثانياً، سياق يمثله الفارق بين شروع محمد علي في خطته، وبين ظهور أول كتاب عربي سنة 1514، وهو "كتاب صلاة السواعي"، الذي يحتوى على صلوات وفق طقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية (صلاة السواعي تسمى بالقبطية "الأجبية"، وهي سبع صلوات نهارية وليلية). وفي هذا السياق تظهر مسألتان: ففي ما يتعلق بالكتاب نفسه، والكتب اللاحقة، تبدو الدراسات العربية لتاريخ الطباعة باللغة العربية في العالم على قدر كبير من التواضع، إن لم يكن الكسل. فإزاء "صلاة السواعي"، الموجودة في دار الكتب المصرية، نسخة منه من بين النسخ الثماني الباقية في العالم كله، تناقل كاتب عن آخر معلومة أنه طبع في مدينة فانو. لكن ميروسلاف كريك (MIROSLAV KREK)، الأستاذ في جامعة براندايس الأميركية، نشر سنة 1979، بحثاً بعنوان "لغز أول كتاب عربي مطبوع"

وهناك، ثانياً، سياق يمثله الفارق بين شروع محمد علي في خطته، وبين ظهور أول كتاب عربي سنة 1514، وهو "كتاب صلاة السواعي"، الذي يحتوى على صلوات وفق طقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية (صلاة السواعي تسمى بالقبطية "الأجبية"، وهي سبع صلوات نهارية وليلية). وفي هذا السياق تظهر مسألتان: ففي ما يتعلق بالكتاب نفسه، والكتب اللاحقة، تبدو الدراسات العربية لتاريخ الطباعة باللغة العربية في العالم على قدر كبير من التواضع، إن لم يكن الكسل. فإزاء "صلاة السواعي"، الموجودة في دار الكتب المصرية، نسخة منه من بين النسخ الثماني الباقية في العالم كله، تناقل كاتب عن آخر معلومة أنه طبع في مدينة فانو. لكن ميروسلاف كريك (MIROSLAV KREK)، الأستاذ في جامعة براندايس الأميركية، نشر سنة 1979، بحثاً بعنوان "لغز أول كتاب عربي مطبوع"

"The Enigma of the First Arabic Book Printed from Movable Type"، يثبت فيه أن فانو لم تنشر البتة هذا الكتاب، وكل ما في الأمر أن المطبعي "جريجوريوس" استعار عنوان هذه المدينة عوضاً عن المدينة الحقيقية التي نشرت الكتاب؛ وهي البندقية، والسبب في ذلك يعود إلى امتياز طبع الكتب الشرقية في البندقية وقد حصلت عليه عائلة أخرى.

المسألة الثانية متعلقة بالمرجع الرئيس لما طبع من كتب باللغة العربية في أوروبا، والذي يعرض له عبد الرحمن بدوي في كتابه "موسوعة المستشرقين"، تعريفاً بالكتاب ومؤلفه: اشنورر

المسألة الثانية متعلقة بالمرجع الرئيس لما طبع من كتب باللغة العربية في أوروبا، والذي يعرض له عبد الرحمن بدوي في كتابه "موسوعة المستشرقين"، تعريفاً بالكتاب ومؤلفه: اشنورر

(CHRISTIAN FRIEDRICH DE SCHUNURRER) (1742- 1822)، وهو مستشرق ألماني، صاحب كتاب "المكتبة العربية" (Bibliotheca Arabica) الذي سجل فيه الكتب العربية والكتب المتعلقة باللغة العربية وآدابها، والتاريخ العربي، والكتب المسيحية العربية، والكتاب المقدس بالعربية، والقرآن، وغير ذلك من الكتب المطبوعة في أوروبا والمتعلِّقة باللغة العربية والإسلام والمسيحية في البلاد العربية.

ثم يذكر بدوي أن "كتاب اشنورر هذا يدل على أنه طبع في أوروبا منذ العام 1588 حتى العام 1810، أي في 222 سنة، طبعت 431 كتاباً في اللغة العربية وآدابها وتاريخ الإسلام والمسيحية في الشرق العربي والعلوم عند العرب، وهو قدر لا بأس به، يدل على الاهتمام الكبير في أوروبا بهذه الموضوعات. ويزداد المرء إعجاباً حين يتذكر أنه لم تُطبع في البلاد العربية والإسلامية في الفترة نفسها، من الكتب العربية، إلا القليل جداً الذي يكاد لا يتجاوز عدد أصابع اليدين".

ثم يذكر بدوي أن "كتاب اشنورر هذا يدل على أنه طبع في أوروبا منذ العام 1588 حتى العام 1810، أي في 222 سنة، طبعت 431 كتاباً في اللغة العربية وآدابها وتاريخ الإسلام والمسيحية في الشرق العربي والعلوم عند العرب، وهو قدر لا بأس به، يدل على الاهتمام الكبير في أوروبا بهذه الموضوعات. ويزداد المرء إعجاباً حين يتذكر أنه لم تُطبع في البلاد العربية والإسلامية في الفترة نفسها، من الكتب العربية، إلا القليل جداً الذي يكاد لا يتجاوز عدد أصابع اليدين".

***

السياق الثالث المتصل بتاريخية مطبعة صاحب السعادة ،متعلق بمعضلات الطباعة في "الآستانة العلية"، كما يطلق عليها الآب لويس شيخو، في كتابه "تاريخ الطباعة في المشرق". فهو يذكر أن "سلاطين آل عثمان العِظام لم ينظروا في أول الأمر إلى المطبوعات بعين الرضى وإنما كانوا يخافون أن يعمد أصحاب الغايات إلى الكتب الدينية فيقومون بتحريفها وتشويهها بالتزوير.

وذلك ما حمل السلطان بايزيد الثاني سنة 1485 على إبراز حكم عال نهى فيه رعاياه عن اتخاذ المطبوعات، وجدد السلطان الغازي سليم الأول أمر أبيه سنة 1515". انتظر رعايا السلطان المسلمين إلى سنة 1716، حتى أفتى شيخ الإسلام، عبد الله أفندي، بجواز ذلك، فصدر الفرمان موقَّعًا بالخط الشريف".

هذا السياق يكشف إلى أي مدى كانت الطريق سهلة بالنسبة إلى محمد علي، حين شرع في تشييد المطبعة في بولاق، فكل الموانع: الدينية والسياسية والاجتماعية، كانت قد أصبحت من الماضي. أما بداية الطباعة في بلاد الشام (سوريا ولبنان) فما زالت محل جدل كبير: فهل ظهرت "أول مطبعة عربية لغة وحرفاً، سنة 1701 في دير والدة الإله بسناغوف (بوهارست، رومانيا) على يد بطريرك أنطاكية للروم الأرثوذكس أثناسيوس الثالث دباس الدمشقي (1685-1724) الذي عاد إلى المشرق وأسس أول مطبعة عربية فيه سنة 1706 في مدينة حلب"، كما يذكر مؤلفا كتاب "تاريخ الطباعة العربية في المشرق"، أنطوان قيصر دبّاس ونخلة رشّو؟ أم أن المطبعة لم تطبع شيئاً في رومانيا، وكانت، فقط، هدية من حاكم مقاطعة "الأفلاق" برومانيا؟ أم أن دباس حين عاد من رومانيا، تعاون مع عبد الله زاخر، وأنشآ مطبعة حلب؟.

هناك إجماع على الدور المركزي لزاخر، وأن خلافاً حاداً نشب بينه وبين رئيسه؛ الذي استصدر أمراً بقطع رأسه، فهرب من المدينة، لتتعطل بذلك المطبعة، ثم يلجأ زاخر إلى دير هادئ بالشوير في لبنان سنة 1722، ليبدأ هناك فصل آخر من الطباعة في بلاد الشام.

السياق الثالث المتصل بتاريخية مطبعة صاحب السعادة ،متعلق بمعضلات الطباعة في "الآستانة العلية"، كما يطلق عليها الآب لويس شيخو، في كتابه "تاريخ الطباعة في المشرق". فهو يذكر أن "سلاطين آل عثمان العِظام لم ينظروا في أول الأمر إلى المطبوعات بعين الرضى وإنما كانوا يخافون أن يعمد أصحاب الغايات إلى الكتب الدينية فيقومون بتحريفها وتشويهها بالتزوير.

وذلك ما حمل السلطان بايزيد الثاني سنة 1485 على إبراز حكم عال نهى فيه رعاياه عن اتخاذ المطبوعات، وجدد السلطان الغازي سليم الأول أمر أبيه سنة 1515". انتظر رعايا السلطان المسلمين إلى سنة 1716، حتى أفتى شيخ الإسلام، عبد الله أفندي، بجواز ذلك، فصدر الفرمان موقَّعًا بالخط الشريف".

هذا السياق يكشف إلى أي مدى كانت الطريق سهلة بالنسبة إلى محمد علي، حين شرع في تشييد المطبعة في بولاق، فكل الموانع: الدينية والسياسية والاجتماعية، كانت قد أصبحت من الماضي. أما بداية الطباعة في بلاد الشام (سوريا ولبنان) فما زالت محل جدل كبير: فهل ظهرت "أول مطبعة عربية لغة وحرفاً، سنة 1701 في دير والدة الإله بسناغوف (بوهارست، رومانيا) على يد بطريرك أنطاكية للروم الأرثوذكس أثناسيوس الثالث دباس الدمشقي (1685-1724) الذي عاد إلى المشرق وأسس أول مطبعة عربية فيه سنة 1706 في مدينة حلب"، كما يذكر مؤلفا كتاب "تاريخ الطباعة العربية في المشرق"، أنطوان قيصر دبّاس ونخلة رشّو؟ أم أن المطبعة لم تطبع شيئاً في رومانيا، وكانت، فقط، هدية من حاكم مقاطعة "الأفلاق" برومانيا؟ أم أن دباس حين عاد من رومانيا، تعاون مع عبد الله زاخر، وأنشآ مطبعة حلب؟.

هناك إجماع على الدور المركزي لزاخر، وأن خلافاً حاداً نشب بينه وبين رئيسه؛ الذي استصدر أمراً بقطع رأسه، فهرب من المدينة، لتتعطل بذلك المطبعة، ثم يلجأ زاخر إلى دير هادئ بالشوير في لبنان سنة 1722، ليبدأ هناك فصل آخر من الطباعة في بلاد الشام.

***

السياق الرابع قصير جداً، ومتصل مباشرة بصاحب السعادة. فقد عاين محمد علي، عن كثب، وقبل أن ترفعه "صفوة المصريين" إلى كرسي الولاية، ظهور أول مطبعة دخلت وادي النيل؛ وهي المطبعة التى أحضرها نابليون بونابرت مع حملته على مصر، "ولم يكن للفرنسيين في مصر مطبعة واحدة وإنما كانت لهم ثلاث مطابع، أو مطبعتان بثلاثة أسماء، وكانت الطباعة فيهما تتم بحروف فرنسية وعربية ويونانية"، حسبما يخبرنا أبو الفتوح رضوان، في كتابه "تاريخ مطبعة بولاق ولمحة في تاريخ الطباعة في بلدان الشرق الأوسط" (المطبعة الأميرية في القاهرة، 1953).

***

البحث في دلالات تسمية المطبعة، يعاضد تقرير خالد فهمي في كتابه الهام "كل رجال الباشا"، فهو يرتكز في بحثه على واقع أن "تاريخ مصر أثناء فترة حكم محمد علي الطويلة لا يمكن أن يُفهم على نحو سليم بغير وضعه في إطاره العثماني".

لقب "صاحب السعادة" ينبع، إذاً، من تصور محمد على لموقعه داخل الدولة.

البحث في دلالات تسمية المطبعة، يعاضد تقرير خالد فهمي في كتابه الهام "كل رجال الباشا"، فهو يرتكز في بحثه على واقع أن "تاريخ مصر أثناء فترة حكم محمد علي الطويلة لا يمكن أن يُفهم على نحو سليم بغير وضعه في إطاره العثماني".

لقب "صاحب السعادة" ينبع، إذاً، من تصور محمد على لموقعه داخل الدولة.

كان الباشا، كما يخبرنا خالد فهمي، يتصرف، باعتقاد راسخ، على أنه "عملياً وقانونياً، والٍ عينه السلطان العثماني في إسطنبول ليحكم ولاية تقع داخل الدولة"، وحتى بعدما وقع الصدام، وكانت الحرب التي قادها ابنه، إبراهيم باشا، على مقربة من مقر الخلافة، "لم يكن قادراً على أن يتخيل نفسه خارج السلطة العثمانية تماماً".

الباشا كان، قبل أي شيء، عثماني الثقافة، خصوصاً تلك المتصلة بالإدارة وشؤون الحكم. في الثقافة وأساليب الحكم العثمانية، سنجد الكثير مما يفسر أمر "صاحب السعادة"، وأسلوبه في اختيار المعاونين.

في كتابه "استانبول وحضارة الخلافة الإسلامية"، يطلعنا، برنارد لويس، على الأوصاف الأولى التي نقلها الأوروبيون عن مشاهدتهم الباكرة لقصر السلاطين. فهناك ثلاث بوابات تؤدي إلى المباني داخل القصر: السلطاني، والأوسط، والسعادة. وكانت المساحة الواقعة بين الأول والثاني تُعرف بـ"بيرون" أي الخارج، وتشغلها ما تعرف بالخدمة الخارجية للقصر السلطاني، وكان هذا القسم من القصر مفتوحاً لعامة الناس. أما الفناء الثاني بين الأوسط والسعادة، فكان مفتوحاً فقط لأولئك الذين يخدمون في القصر، وكانت ساحته تستعمل في أغراض الاستعراض العسكري، والمناسبات الرسمية، وأهم مبانيها: الخزينة وديوان خانه (دار مجلس الديوان) حيث كانت تُعقد اجتماعات المجلس السلطاني.

محمد على باشا، والي مصر العثماني، اتخذ لقب "صاحب السعادة" لأنه كان مسموحاً له بالوصول إلى باب السعادة، حيث يُعقد المجلس السلطاني، فتلك رتبته، وقد تمسك بها، وخلعها على مطبعته.

الباشا كان، قبل أي شيء، عثماني الثقافة، خصوصاً تلك المتصلة بالإدارة وشؤون الحكم. في الثقافة وأساليب الحكم العثمانية، سنجد الكثير مما يفسر أمر "صاحب السعادة"، وأسلوبه في اختيار المعاونين.

في كتابه "استانبول وحضارة الخلافة الإسلامية"، يطلعنا، برنارد لويس، على الأوصاف الأولى التي نقلها الأوروبيون عن مشاهدتهم الباكرة لقصر السلاطين. فهناك ثلاث بوابات تؤدي إلى المباني داخل القصر: السلطاني، والأوسط، والسعادة. وكانت المساحة الواقعة بين الأول والثاني تُعرف بـ"بيرون" أي الخارج، وتشغلها ما تعرف بالخدمة الخارجية للقصر السلطاني، وكان هذا القسم من القصر مفتوحاً لعامة الناس. أما الفناء الثاني بين الأوسط والسعادة، فكان مفتوحاً فقط لأولئك الذين يخدمون في القصر، وكانت ساحته تستعمل في أغراض الاستعراض العسكري، والمناسبات الرسمية، وأهم مبانيها: الخزينة وديوان خانه (دار مجلس الديوان) حيث كانت تُعقد اجتماعات المجلس السلطاني.

محمد على باشا، والي مصر العثماني، اتخذ لقب "صاحب السعادة" لأنه كان مسموحاً له بالوصول إلى باب السعادة، حيث يُعقد المجلس السلطاني، فتلك رتبته، وقد تمسك بها، وخلعها على مطبعته.

***

كان الباشا، في إدارته لشؤون "الأريكة المصرية"، يتبع تقاليد الإدارة السلطانية الراسخة، وسنجد، في ذلك، تطابقاً شبه تام، أحياناً.

في تحليله لبنية الصفوة المختارة الحاكمة المحيطة بالسلطان العثماني، مباشرة، يذكر، لويس، أن السلطان كان حريصاً دائماً على ابقاء تلك الصفوة تحت مراقبة فعلية؛ ولأجل الوصول إلى هذا الهدف، احتاج إلى طائفة من الناس لا جذور لهم ولا ولاءات خارج خدمته، ويكون ترفيعهم إلى المكانة العليا، لا لمنصبهم ولا لشرف ولادتهم ولا لمرتبتهم، بل لإرادته فقط، حسب ارتباطهم به بروابط المصلحة والولاء. لذلك جرى "تجنيد رجال من أصل متواضع، أو أجنبي، في مناصب الدولة، ومنعهم من أن يصبحوا طبقة إدارية وراثية، وذلك عن طريق التجنيد المستمر المتجدد".

ويقدم لنا لويس، نموذجين من كبار الموظفين، ذكرهما مهم في ما تبقى من فقرات: رئيس الكتاب المدعو عادة بـ"رئيس أفندي"، وكان هو السكرتير الرئيسي، ورئيس مكتب الخارجية تحت السلطة العامة للوزير الأعظم (الصدر الأعظم). وكانت واجباته تشمل إدارة العلاقات الخارجية مع الدول الأجنبية، ويساعده فيها رئيس المترجمين في الديوان، المدعو بـ"ترجمان باشي". وكان هؤلاء المترجمون، بلا استثناء تقريباً، من المسيحيين، ومن الأصل الأوروبي عادة في الفترة الأولى، ولعبوا دوراً عظيم الأهمية. وكانت تحتكر هذه الوظيفة، في ما بعد، فئة من الأسر الأرستقراطية اليونانية.

هناك أمثلة لا حصر لها على مطابقة أسلوب الباشا مع أساليب السلطان في انتقاء وصناعة "الصفوة المختارة". في كتاب جرجي زيدان "تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر" نقف على مثال دال لواقعة حدثت بين الباشا، وواحد من أهم رجال إدارته، طوال فترة حكمه، هو الأرمني بوغوص بك يوسفيان (1768- 1844)، مترجمه الخاص، وبمثابة وزير خارجيته، الذي "وُلد في أزمير، وتثقف في مدارسها حتى برع في اللغات الأرمنية والتركية واليونانية والإيطالية والفرنساوية؛ تكلُّمًا وكتابة". وقد دخل في خدمة الوالي العام 1810، ثم حدثت وشاية ما "صادقة" بحقه، فأمر الباشا بإعدامه، لكن بعد سلسلة من المصادفات العجيبة، يسردها زيدان بلغته الوصفية المفرطة في التفاصيل، كان آخرها أن واجه الباشا مشكلة ما، ولم يجد لها حلاً، فصاح بأعلى صوته: "من لنا ببوغوص الآن! كيف أني قتلته!"، ثم تبين له أن رئيس حرسه (الكردي) لم ينفذ أمر القتل، فاستدعي بوغوص، ليحل له المشكلة، ففعل، ثم دعاه للطعام معه فتناولاه، ولما همَّ بوغوص بالانصراف، قال له الباشا: "لقد تناولت الخبز والملح معك ونسيت ما مضى"، فالتمس بوغوص منه أن يعفو عن رئيس الحرس، ففعل. ويختم، زيدان، هذه الواقعة، بقوله: "وأصبح بوغوص بك من ذلك الحين موضع ثقة محمد علي ومرجع مشورته".

كان الباشا، في إدارته لشؤون "الأريكة المصرية"، يتبع تقاليد الإدارة السلطانية الراسخة، وسنجد، في ذلك، تطابقاً شبه تام، أحياناً.

في تحليله لبنية الصفوة المختارة الحاكمة المحيطة بالسلطان العثماني، مباشرة، يذكر، لويس، أن السلطان كان حريصاً دائماً على ابقاء تلك الصفوة تحت مراقبة فعلية؛ ولأجل الوصول إلى هذا الهدف، احتاج إلى طائفة من الناس لا جذور لهم ولا ولاءات خارج خدمته، ويكون ترفيعهم إلى المكانة العليا، لا لمنصبهم ولا لشرف ولادتهم ولا لمرتبتهم، بل لإرادته فقط، حسب ارتباطهم به بروابط المصلحة والولاء. لذلك جرى "تجنيد رجال من أصل متواضع، أو أجنبي، في مناصب الدولة، ومنعهم من أن يصبحوا طبقة إدارية وراثية، وذلك عن طريق التجنيد المستمر المتجدد".

ويقدم لنا لويس، نموذجين من كبار الموظفين، ذكرهما مهم في ما تبقى من فقرات: رئيس الكتاب المدعو عادة بـ"رئيس أفندي"، وكان هو السكرتير الرئيسي، ورئيس مكتب الخارجية تحت السلطة العامة للوزير الأعظم (الصدر الأعظم). وكانت واجباته تشمل إدارة العلاقات الخارجية مع الدول الأجنبية، ويساعده فيها رئيس المترجمين في الديوان، المدعو بـ"ترجمان باشي". وكان هؤلاء المترجمون، بلا استثناء تقريباً، من المسيحيين، ومن الأصل الأوروبي عادة في الفترة الأولى، ولعبوا دوراً عظيم الأهمية. وكانت تحتكر هذه الوظيفة، في ما بعد، فئة من الأسر الأرستقراطية اليونانية.

هناك أمثلة لا حصر لها على مطابقة أسلوب الباشا مع أساليب السلطان في انتقاء وصناعة "الصفوة المختارة". في كتاب جرجي زيدان "تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر" نقف على مثال دال لواقعة حدثت بين الباشا، وواحد من أهم رجال إدارته، طوال فترة حكمه، هو الأرمني بوغوص بك يوسفيان (1768- 1844)، مترجمه الخاص، وبمثابة وزير خارجيته، الذي "وُلد في أزمير، وتثقف في مدارسها حتى برع في اللغات الأرمنية والتركية واليونانية والإيطالية والفرنساوية؛ تكلُّمًا وكتابة". وقد دخل في خدمة الوالي العام 1810، ثم حدثت وشاية ما "صادقة" بحقه، فأمر الباشا بإعدامه، لكن بعد سلسلة من المصادفات العجيبة، يسردها زيدان بلغته الوصفية المفرطة في التفاصيل، كان آخرها أن واجه الباشا مشكلة ما، ولم يجد لها حلاً، فصاح بأعلى صوته: "من لنا ببوغوص الآن! كيف أني قتلته!"، ثم تبين له أن رئيس حرسه (الكردي) لم ينفذ أمر القتل، فاستدعي بوغوص، ليحل له المشكلة، ففعل، ثم دعاه للطعام معه فتناولاه، ولما همَّ بوغوص بالانصراف، قال له الباشا: "لقد تناولت الخبز والملح معك ونسيت ما مضى"، فالتمس بوغوص منه أن يعفو عن رئيس الحرس، ففعل. ويختم، زيدان، هذه الواقعة، بقوله: "وأصبح بوغوص بك من ذلك الحين موضع ثقة محمد علي ومرجع مشورته".

***

هناك رجلان لعبا الدور الأهم في بداية مطبعة صاحب السعادة، هما: نقولا مسابكي، وعثمان نور الدين.

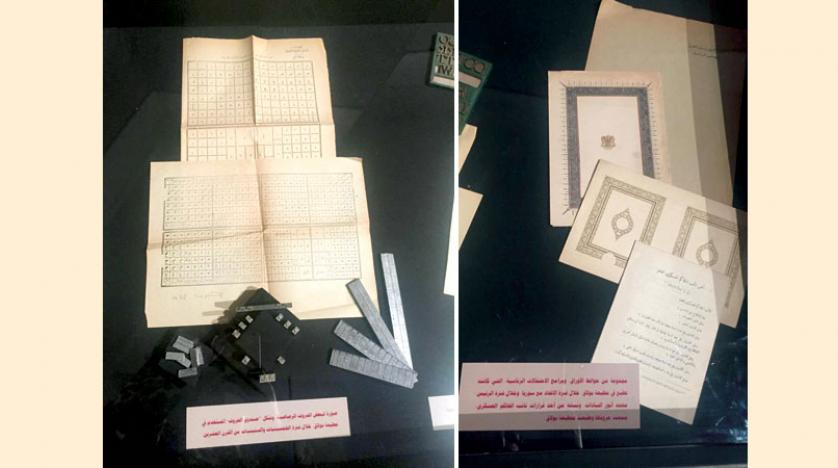

نجد تبايناً في المصادر المتعلقة بالسنة التي أرسل فيها الباشا أول بعثة علمية إلى أوروبا؛ فأمين سامي، يذكر في كتابه: "التعليم في مصر" (1917) أن نيقولا مسابكي "أُرسل إلى ميلان "مع ثلاثة أطفال من رفقائه" حوالي سنة 1815 لتعلم فن سبك الحروف وصنع أمهاتها ودراسة فن الطباعة. وبعدما أقاموا بها أربع أو ثلاث سنوات، عادوا ومعهم آلات وحروف صنعت في إيطاليا. وألحقوا أولاً بمعية "عثمان نور الدين" في بولاق. ثم تقلد "مسابكي" إدارة مطبعة الحكومة في بولاق، وظل مديراً لها إلى أن توفى في سنة 1830 أو أوائل سنة 1831".

أما الأمير عمر طوسون، فيقدم، في كتابه "البعثات العلمية في عهد محمد علي ثم في عهدي عباس الأول وسعيد" (1934)، تاريخ البعثة عامين، فيجعله في 1813، ويذكر الآتي: "تعذرت علينا معرفة عددهم ولم نعرف من أشخاصهم سوى واحد هو نقولا مسابكي أفندي".

هناك رجلان لعبا الدور الأهم في بداية مطبعة صاحب السعادة، هما: نقولا مسابكي، وعثمان نور الدين.

نجد تبايناً في المصادر المتعلقة بالسنة التي أرسل فيها الباشا أول بعثة علمية إلى أوروبا؛ فأمين سامي، يذكر في كتابه: "التعليم في مصر" (1917) أن نيقولا مسابكي "أُرسل إلى ميلان "مع ثلاثة أطفال من رفقائه" حوالي سنة 1815 لتعلم فن سبك الحروف وصنع أمهاتها ودراسة فن الطباعة. وبعدما أقاموا بها أربع أو ثلاث سنوات، عادوا ومعهم آلات وحروف صنعت في إيطاليا. وألحقوا أولاً بمعية "عثمان نور الدين" في بولاق. ثم تقلد "مسابكي" إدارة مطبعة الحكومة في بولاق، وظل مديراً لها إلى أن توفى في سنة 1830 أو أوائل سنة 1831".

أما الأمير عمر طوسون، فيقدم، في كتابه "البعثات العلمية في عهد محمد علي ثم في عهدي عباس الأول وسعيد" (1934)، تاريخ البعثة عامين، فيجعله في 1813، ويذكر الآتي: "تعذرت علينا معرفة عددهم ولم نعرف من أشخاصهم سوى واحد هو نقولا مسابكي أفندي".

هذا التباين في السنة، ثم، وهذا الأهم، أن "سامي" لا يذكر أسماء "الأطفال الثلاثة"، والأمير لا يعرف عدد، ولا شخصيات المبعوثين الآخرين، يكشف مدى حاجة تاريخ مطبعة صاحب السعادة لبحث جاد.

في بحثه "مطبعة بولاق في عهدها الأول 1819- 1840"، يكشف خليل صابات، أن "نقولا من أسرة دمشقية مارونية، لحماً ودماً، وأن اسم مسابكي عربي مشتق من فعل سبك يسبك، ومعناه أذاب المعدن وصبه في قالب، وأنه ولد بدمشق في أول القرن التاسع عشر. وقد هاجر أبوه "تادي مسابكي" من سوريا واستقر في القاهرة هو وأسرته". ثم يذكر أن "نقولا كان شاباً ذكياً" فوقع اختيار الوالي عليه لإرساله في بعثة إلى ميلانو ليتعلم فن الطباعة، لكنه لم يفدنا في كيفية اختيار الوالي للفتى، لكننا نستنتج إن الفتى نقولا سافر وهو دون الرابعة عشر من عمره.

في بحثه "مطبعة بولاق في عهدها الأول 1819- 1840"، يكشف خليل صابات، أن "نقولا من أسرة دمشقية مارونية، لحماً ودماً، وأن اسم مسابكي عربي مشتق من فعل سبك يسبك، ومعناه أذاب المعدن وصبه في قالب، وأنه ولد بدمشق في أول القرن التاسع عشر. وقد هاجر أبوه "تادي مسابكي" من سوريا واستقر في القاهرة هو وأسرته". ثم يذكر أن "نقولا كان شاباً ذكياً" فوقع اختيار الوالي عليه لإرساله في بعثة إلى ميلانو ليتعلم فن الطباعة، لكنه لم يفدنا في كيفية اختيار الوالي للفتى، لكننا نستنتج إن الفتى نقولا سافر وهو دون الرابعة عشر من عمره.

***

قصة عثمان نور الدين أكثر أهمية ودلالة وتعقيداً. ففي "تاريخ مطبعة بولاق"، يذكر رضوان، أن "بعض الكتاب المعاصرين (قال) إن مؤسس المطبعة هو عثمان نور الدين الألباني الأصل. وكان قدم مع والده إلى مصر، والتحق أبوه بخدمة الباشا الذي آنس في عثمان ذكاء فأوفده إلى أوروبا ليقف على أسرار الحضارة الأوروبية الحديثة فجاب منها عدة أقطار وطاف في إيطاليا وفرنسا وانكلترا، ثم عاد إلى مصر فاستخدمته حكومة الوالي وباشر تأسيس مطبعة بولاق".

طوسون يشرح بعض جوانب تعقيد قصة نور الدين، فيذكر أن "نظر محمد علي (تحول) عن إيطاليا إلى فرنسا فأرسل إليها طائفة من التلاميذ سنة 1818، ولم نعرف منهم غير واحد هو: عثمان نور الدين أفندي الذي أرسل سنة 1819 لاتقان الفنون الحربية والبحرية، ثم عاد إلى مصر سنة 1820، وترقى في مناصبها إلى رتبة سر عسكر ورئيس للعمارة البحرية المصرية سنة 1828 بدلاً من محرم بك زوج بنت محمد علي"، وأن الباشا كان "يحب عثمان حباً جماً؛ ولا يناديه إلا بلفظة "ولدي عثمان"، وبنى له منزلاً بجوار قصره في رأس التين (الإسكندرية)، ولقبه على أثر ما ظهر من مهارته الحربية برئيس البر والبحر".

أما الخاتمة فتأتي على هذا النحو: "لما ثارت جزيرة كريت وأراد محمد علي إدخال أهلها في النظام العسكري، أرسل عليها عثمان نور الدين باشا بقوة عسكرية فأخضعها، بعدما أعطى رؤساء الفتنة عهد الأمان على أرواحهم وأموالهم، فلم يوافقه على ذلك محمد علي وصمم على قتلهم، فحار عثمان باشا في أمره ولم يجد مخرجاً من هذا إلا بترك خدمة مولاه، فتركها وهرب من جزيرة كريت إلى الآستانة سنة 1833، وأقام بها إلى أن مات".

قصة عثمان نور الدين أكثر أهمية ودلالة وتعقيداً. ففي "تاريخ مطبعة بولاق"، يذكر رضوان، أن "بعض الكتاب المعاصرين (قال) إن مؤسس المطبعة هو عثمان نور الدين الألباني الأصل. وكان قدم مع والده إلى مصر، والتحق أبوه بخدمة الباشا الذي آنس في عثمان ذكاء فأوفده إلى أوروبا ليقف على أسرار الحضارة الأوروبية الحديثة فجاب منها عدة أقطار وطاف في إيطاليا وفرنسا وانكلترا، ثم عاد إلى مصر فاستخدمته حكومة الوالي وباشر تأسيس مطبعة بولاق".

طوسون يشرح بعض جوانب تعقيد قصة نور الدين، فيذكر أن "نظر محمد علي (تحول) عن إيطاليا إلى فرنسا فأرسل إليها طائفة من التلاميذ سنة 1818، ولم نعرف منهم غير واحد هو: عثمان نور الدين أفندي الذي أرسل سنة 1819 لاتقان الفنون الحربية والبحرية، ثم عاد إلى مصر سنة 1820، وترقى في مناصبها إلى رتبة سر عسكر ورئيس للعمارة البحرية المصرية سنة 1828 بدلاً من محرم بك زوج بنت محمد علي"، وأن الباشا كان "يحب عثمان حباً جماً؛ ولا يناديه إلا بلفظة "ولدي عثمان"، وبنى له منزلاً بجوار قصره في رأس التين (الإسكندرية)، ولقبه على أثر ما ظهر من مهارته الحربية برئيس البر والبحر".

أما الخاتمة فتأتي على هذا النحو: "لما ثارت جزيرة كريت وأراد محمد علي إدخال أهلها في النظام العسكري، أرسل عليها عثمان نور الدين باشا بقوة عسكرية فأخضعها، بعدما أعطى رؤساء الفتنة عهد الأمان على أرواحهم وأموالهم، فلم يوافقه على ذلك محمد علي وصمم على قتلهم، فحار عثمان باشا في أمره ولم يجد مخرجاً من هذا إلا بترك خدمة مولاه، فتركها وهرب من جزيرة كريت إلى الآستانة سنة 1833، وأقام بها إلى أن مات".

إشترك في النشرة الإخبارية ليصلك كل جديد

اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها